水系锌离子电池凭借其本征安全、环境友好、低成本等突出优势,成为极具发展潜力的大规模电化学储能器件。然而,其仍然面临苛刻条件下,如低电解液用量、低N/P、宽温域等,循环寿命不足的难题。研究表明,界面稳定性是构筑长寿命水系锌离子电池的核心科学问题,决定了电池日历寿命、实际能量密度输出及电池的长循环性能。生物质纳米纤维材料,如细菌纤维素等,凭借其分子链柔顺性、官能团可调控性、亲水特性及强黏附性等特性,在稳定锌离子电池内部界面中展现出独特优势。近期,课题组围绕细菌纤维素在水系锌离子电池中的应用开展了系统研究工作,取得的进展如下:

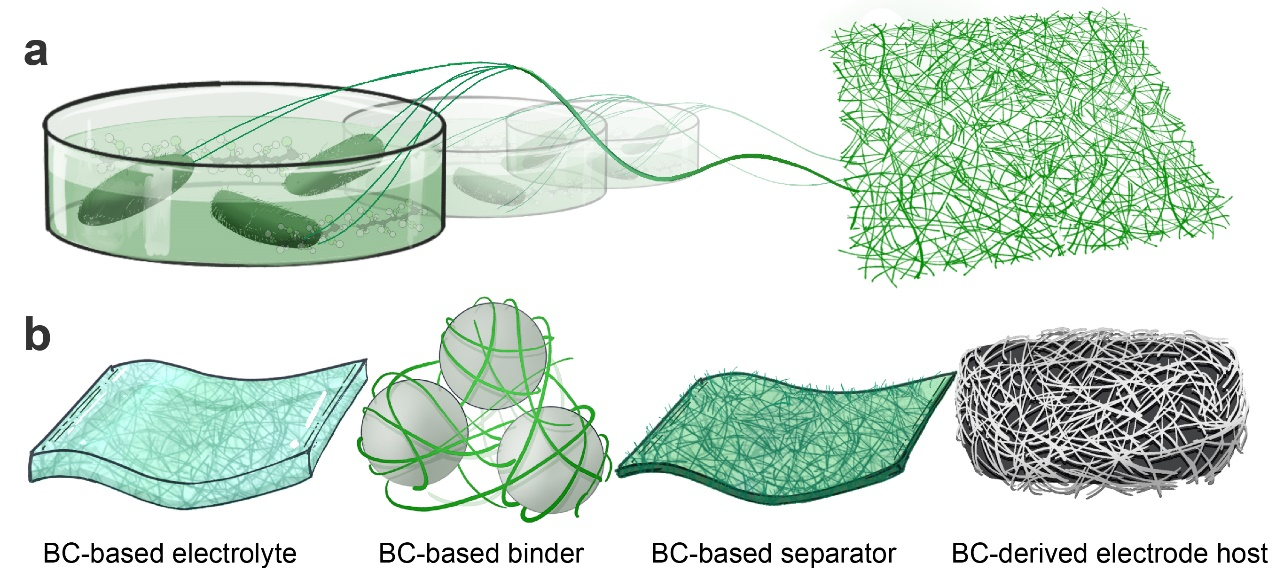

细菌纤维素基凝胶电解质开发:课题组通过对细菌纤维素进行致密化处理,设计开发了力学性能优异、含液量低、导离子性强的细菌纤维素基凝胶电解质,抑制了负极/电解液界面副反应,实现了锌负极均匀沉积析出和高锌利用率。基于细菌纤维素基凝胶电解质组装的锌-锌对称电池在高电流密度(5 mA cm−2),贫液条件(电解质容量比E/C = 1.0 g (Ah)−1),高放电深度(65%)条件下可稳定循环。基于细菌纤维素水凝胶电解质组装的Zn||NVO全电池在5 A g−1的条件下可循环1000次,容量保持率83%。相关研究成果发表在材料领域权威期刊Adv. Mater. 2023, 35, 2303550上。该工作发表后得到了同行的广泛关注和积极引用,也获邀撰写综述论文一篇,论文以题“Bacterial Cellulose Applications in Electrochemical Energy Storage Devices”发表在材料领域权威期刊Adv. Mater. 2024, 2412908上。

高载量厚碘正极设计构筑:课题组提出将细菌纤维素作为粘结剂和导离子组分引入到正极内部策略,成功开发了碘载量可达39.3 mg cm−2的厚碘正极,构筑的准固态锌碘电池的能量密度可达56.4 Wh Kg−1。研究发现,借助细菌纤维素优异的力学性能和对碳材料的黏附性能,可以实现厚度可达微米级的柔性自支撑碘正极的制备。同时,引入到正极内部的细菌纤维素凭借助其优异的传导锌离子能力,在正极内部提供了一条快速的离子传导通道,有效避免了传统厚碘正极因离子传导受阻导致的活性材料利用率不足的难题。再者,正极内部的细菌纤维素表面丰富的极性官能团与含碘物质之间存在氢键作用,从而发挥固碘作用。通过将制备的碘正极同细菌纤维素凝胶电解质联用构筑了准固态锌碘电池。原位测试结果显示,基于碘正极内部的细菌纤维素和细菌纤维素凝胶电解质的协同作用,可以有效抑制电化学循环过程中多碘化物的溶出和穿梭。相关研究成果发表在能源环境领域权威期刊Energy Environ. Sci. 2025, DOI: 10.1039/D5EE01170A。

原文链接:

https://news.hubu.edu.cn/info/1054/50647.htm

(审核:王慧平)